Изучение эмбриологии и развития животных организмов представляет собой увлекательный и многогранный процесс. Обратите внимание на ключевые эмбриологические процессы, которые происходят в начальных этапах онтогенеза. Понимание этих этапов помогает лучше осознать, как формируются сложные многоклеточные организмы.

На этапе эмбрионального питания и роста зародыша происходит активное развитие органов и систем. Структуры, формируемые в этот период, заложают основы для последующего органогенеза. Рекомендуем изучать взаимосвязь между биологией развития и различными аспектами эмбрионального роста, что позволяет вскрыть механизмы, определяющие развитие тех или иных признаков у животных.

Ваша цель – не только запомнить основные этапы, но и понять, как эмбриологические процессы влияют на конечный результат в виде полноценного организма. Изучение этих аспектов откроет новые горизонты в биологии и медицине, предоставив возможность применять знания на практике и развивать новые направления исследований.

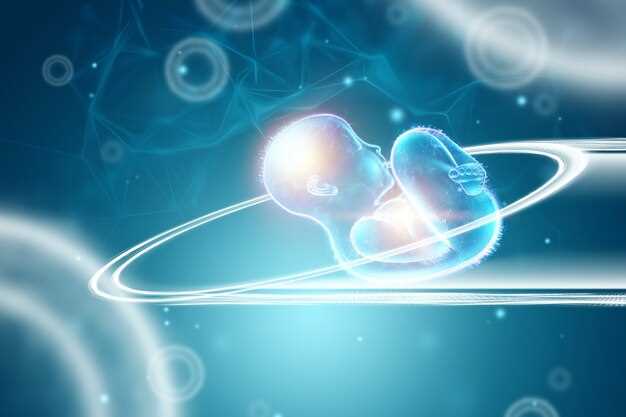

Стадии эмбрионального развития млекопитающих

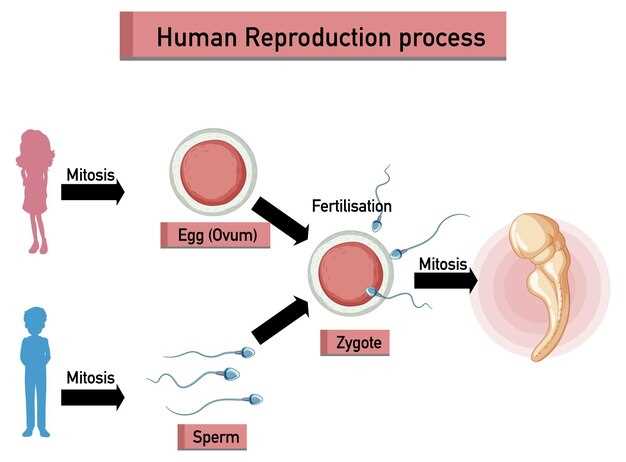

Эмбриональное развитие млекопитающих включает несколько ключевых стадий, каждая из которых играет важную роль в формировании полноценного организма. На первой стадии, оплодотворение, происходит слияние сперматозоида с яйцеклеткой, что запускает процесс эмбриогенеза. На этом этапе образуется зигота, которая начинает делиться.

Следующей стадией является бластула, состоящая из множества клеток, сформированных в результате дробления. Эти животные клетки образуют полость, известную как бластоцель. В ходе дальнейшего развития бластула переходит в стадию гаструлы, когда начинается процесс гаструляции. На этом этапе клетки начинают мигрировать и устанавливают три основных зародышевых листка: эктодерму, мезодерму и энтодерму.

Процесс нейруляции завершается образованием нервной трубки из эктодермы, что критично для формирования центральной нервной системы. На этой стадии начинается дифференцировка клеток, где каждая клетка начинает принимать на себя определенные функции, что приводит к созданию различных тканей и органов. Этот шаг имеет большое значение в генетике развития, так как именно здесь закладываются основы будущих систем организма.

Процесс эмбрионального развития млекопитающих завершается образованием зрелого эмбриона, который будет продолжать расти и развиваться в утробе матери. Все эти стадии взаимосвязаны и являются основой для дальнейшего роста и формирования сложных систем организма. Эмбриология млекопитающих демонстрирует удивительное разнообразие и сложность механизмов, управляющих жизненными процессами на протяжении всего раннего развития.

Методы изучения эмбриогенеза у беспозвоночных

Для изучения эмбриогенеза у беспозвоночных применяются разнообразные методы, позволяющие исследовать развитие органов и дифференцировку клеток на различных стадиях онтогенеза. Один из основных методов включает микроскопию, которая позволяет наблюдать за процессами гаструляции и эмбрионального питания в живых образцах.

Современные подходы также включают молекулярную биологию, где используются методы полимеразной цепной реакции (ПЦР) для изучения экспрессии генов, отвечающих за формирование эмбриональных структур. Это открывает новые перспективы в области эмбриологии и помогает исследовать молекулярные механизмы, регулирующие органогенез.

Кроме этого, культуры клеток животных клеток предоставляют возможность исследовать дифференцировку и взаимодействие клеток в контролируемых условиях. Эти подходы позволяют воссоздать модели развития, которые могут быть использованы для изучения эффектов различных факторов на эмбриональное развитие.

Использование генетических инструментов также расширяет горизонт исследований. Например, с помощью методов редактирования генома, таких как CRISPR, ученые могут вносить изменения в ДНК и наблюдать, как ये изменения влияют на эмбриональные процессы.

К тому же, гистологические исследования позволяют детально изучать морфологические изменения во время эмбрионального развития. Срезы тканей на разных этапах гаструляции обеспечивают ценную информацию о формировании тканей и органов.

Таким образом, комбинирование различных методов исследования эмбриогенеза у беспозвоночных способствует глубокому пониманию механизмов, лежащих в основе развития жизни. Учебники по эмбриологии содержат основополагающие теории и практические примеры, которые полезны для специалистов в данной области.

Влияние окружающей среды на развитие зародышей

Окружающая среда оказывает значительное влияние на эмбриональное развитие. Температура, уровень кислорода, наличие питательных веществ и даже химические вещества способны изменять течение этапов онтогенеза. Например, рост температуры может ускорить клеточное деление и влиять на дифференцировку клеток, что ведет к изменению структуры и функций развивающихся тканей.

Биология развития наглядно демонстрирует, как внешние факторы активируют или подавляют гены, вовлеченные в развитие. Генетика развития комбинирует различные аспекты, включая влияние внешней среды. Во многих случаях изменение условий может привести к задержке нейруляции или нарушению формирования основных органов зародыша.

Например, недостаток кислорода может затормозить деление клеток в ранних стадиях, в результате чего наблюдаются аномалии в развитии. Установленные в учебниках эмбриологии факты подтверждают, что помещенные в неблагоприятные условия животные клетки проходят менее успешные стадии дифференцировки. Разнообразие внешних факторов демонстрирует, как адаптация к изменениям помогает зародышам справляться с потенциальными угрозами.

Таким образом, создание оптимальных условий для развития зародышей – важная задача, требующая внимания. Правильное освещение, температура и благоприятные химические составы окружающей среды способствуют нормальному течению процессов эмбриогенеза и обеспечивают здоровье будущих организмов.